ConférenceDiscours de réception du Prix Albert Mangonès - Daniel Élie

DISCOURS DE RECIPIENDAIRE DU PRIX ALBERT MANGONES

Daniel Elie

18 novembre 2025

Monsieur le Ministre de la Culture et de la Communication, M. Patrick Delatour

Monsieur le Directeur Général de l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN)

Monsieur le Doyen de l’Institut d’Études et de Recherches Africaines d’Haïti (ERAH)

Monsieur le Titulaire de la Chaire UNESCO en Histoire et Patrimoine de l’ UEH

Monsieur le Président du Musée Virtuel de la Révolution Haïtienne (MVRH),

Madame la Présidente du Comité d’Organisation du Prix Albert Mangones,

Mesdames, Messieurs les membres du Jury,

Chers collègues, chers amis,

Mesdames, Messieurs,

Je reçois aujourd’hui le Prix Albert Mangonès avec une profonde émotion, mais aussi avec un sentiment de continuité. Ce prix porte le nom d’un homme qui a marqué ma trajectoire, et il reconnaît une cause à laquelle j’ai voulu consacrer ma vie : la préservation d’édifices et de sites historiques d’Haïti.

Je voudrais, avant toute chose, vous remercier très chaleureusement.

Je voudrais également saluer un compagnon de route, l’architecte du patrimoine Patrick Delatour. Nos itinéraires ont souvent été parallèles, parfois éloignés, parfois convergents, mais toujours guidés par la même obstination : faire en sorte que le patrimoine haïtien ne soit pas uniquement une matière à nostalgie, mais une ressource vivante, transmise aux générations futures.

•••

Pour comprendre aujourd’hui, il faut revenir à 1978.

Cette année-là, je soutenais ma thèse de sortie, Jacmel 78, rédigée en collaboration et consacrée à la mise en valeur du centre historique de Jacmel, sous la direction de notre directeur de thèse l’Architecte Leslie Voltaire. Dans la salle, il y avait Albert Mangonès.

Je ne savais pas encore que sa présence serait déterminante.

Le lendemain, je me retrouvais à l’Avenue Marie-Jeanne, à l’Office National du Tourisme et des Relations publiques, affecté à l’Inventaire des Ressources Touristiques, sous la direction de Leslie Voltaire, mon ancien professeur d’architecture.

À mes côtés, entre autres, deux camarades aujourd’hui disparus trop tôt : Didier Dominique et Robert “Ti Bob” Manuel.

Transférés à l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine lors de sa fondation l’année suivante, nous formions un trio inséparable, sous la direction d’Albert Mangonès.

Nous avons sillonné le pays, à la recherche de ruines, ces mazi, comme on dit en créole, et nous avons arpenté les bibliothèques et les archives : la Bibliothèque Nationale, la bibliothèque des Frères de l’Instruction Chrétienne, celle de Ragnar Arnesen, celles de Jean Fouchard, celles de Georges Corvington, aux Archives de la Marine de France à Vincennes, du Schomberg Librairy de New-York, les Archives d’Outre-Mer à Aix-en-Provence en quête d’informations utiles permettant d’identifier sur le terrain les traces, les vestiges, les ruines des anciennes constructions.

Ce fut une période d’immense apprentissage. L’Inventaire prolongeait mes études d’architecture et de conservation, mais de manière concrète, sensible, parfois rude.

Nous ne savions pas, à ce moment-là, que notre pays entrait dans une longue période de destruction massive de ce patrimoine que nous venions précisément de choisir de défendre.

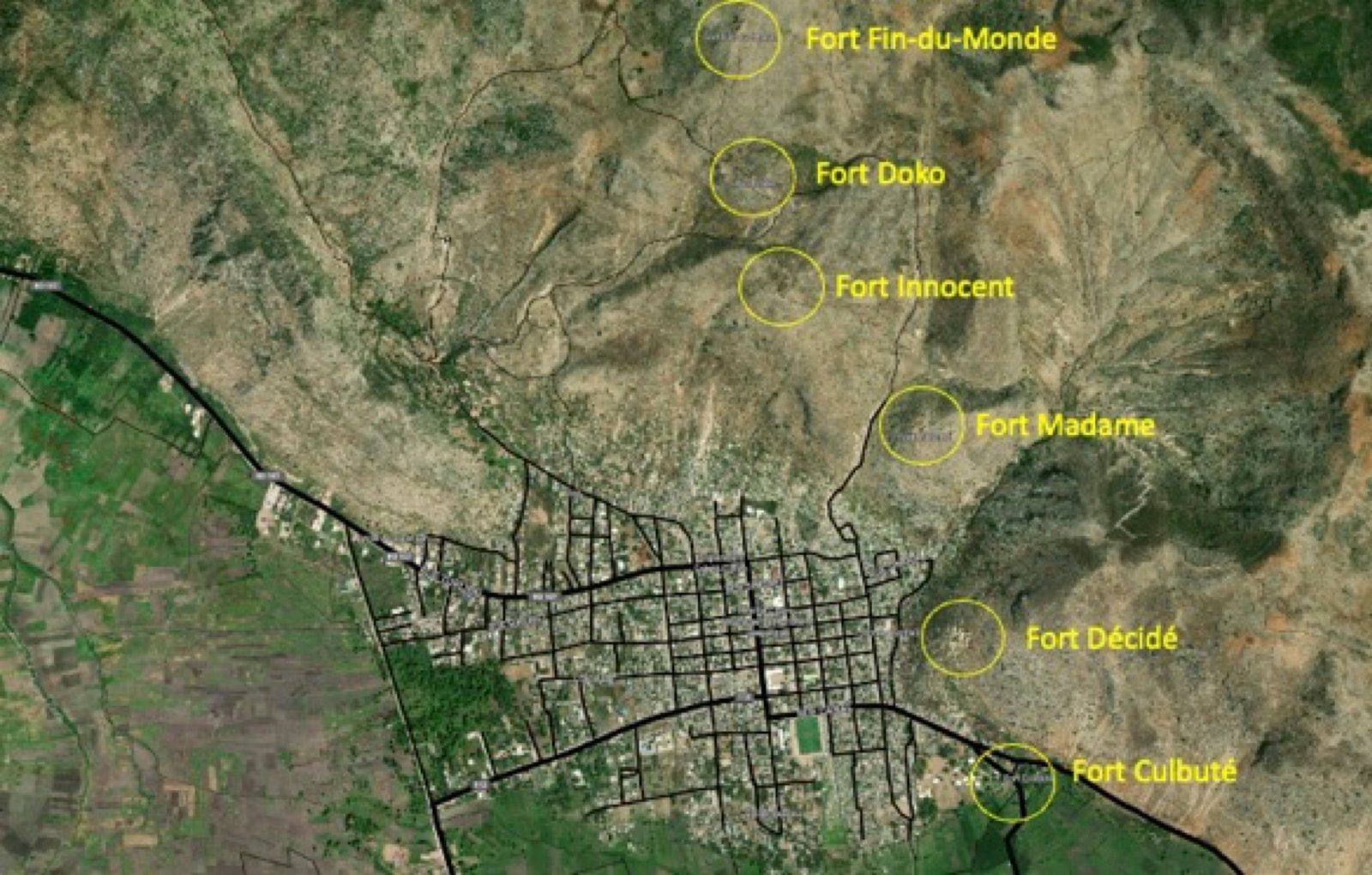

Je me souviens, entre autres, d’une mission en 1981 au Môle Saint-Nicolas. Nous y avions visité le réseau de fortifications françaises : la batterie de Grasse, le fort Vallière, le fort Georges (témoins de la pathétique résistance du géréral Lamarre contre le siège de la ville par l’Armée du Nord, le fort du Vieux Quartier, la Grande Poudrière, la batterie du Ralliement… Et là, nous avions découvert le petit cimetière du bourg conservé intact, avec des statues, des stèles, des pierres tombales en marbre blanc. La tâche d’inventaire était immense ; nous nous sommes promis de revenir sur les lieux.

Quand nous sommes revenus, quelque temps plus tard, il ne restait plus rien.

Les ornements avaient tous été emportés, sans doute par des pillards travaillant pour des antiquaires. Les tombes étaient là, mais dépouillées de leurs signes, dépouillées de leurs mémoires.

Ce souvenir est resté comme une scène fondatrice : il dit à la fois la richesse de notre patrimoine, et la violence de ce qui le menace.

Depuis, la liste des pertes n’a cessé de s’allonger. Je n’en citerai que quelques-unes, pour ne pas vous accabler, mais elles suffisent à mesurer la gravité de la situation.

Nous avons vu disparaître :

• La majeure partie de notre immense collection de maisons gingerbread à Port-au-Prince, malgré les alertes et les publications, dont celle d’Anghelen Philipps Gingerbread Houses Endangered Species ;

• Les anciennes maisons traditionnelles du Cap, fragilisées par les bouleversements politiques, les pressions foncières et la brutale migration déclenchée par les évènements de 1986 ;

• Le sac de lieux sacré du Vodou et le trafic de leurs artefacts rituels vers des collections privées ;

• L’ancienne cathédrale de Port-au-Prince, partie en fumée, lors du coup d’État de 1992 ; C’est dans cette église, servant de salle de réunion, que fut proclamé la République d’Haïti, en 1806.

Cette église paroissiale logeait des tombes de personnalités historiques comme celles de l’abbé Moussa, confesseur de Soulouque, ou du Grand Juge Sabourin, ministre des finances. Sous la présidence de Jean-Pierre Boyer ; Ces sépultures furent détruites lors de la construction de la nouvelle église ;

• Les gingerbreads de long de la route de Pivert menant aux Hauts de Saint-Marc, dont la célèbre maison Boutin.

Le séisme du 12 janvier 2010 a ensuite emporté :

• Une grande partie de la collection des églises de culte catholique dites églises concordataires,

o A Port-au-Prince :

le Sacré-Cœur de Turgeau ;

l’église Saint-Joseph ;

la chapelle Saint-Louis Roi de France ;

la Grande Cathédrale de Port-au-Prince, la basilique Notre Dame ;

l’église du Sacré-Cœur de Turgeau ;

l’église Saint-Gérard à Carrefour-Feuille

o A Léogane

L’église Sainte-Rose ;

o Aux Anglais

L’église Immaculée Conception

• les Casernes Dessalines, le Palais National, le Palais de Justice, le Palais des Cinq-Ministères,

• des statues, des édifices publics emblématiques.

Le séisme du 14 août 2021 a prolongé cette saignée :

L’église Notre-Dame du Perpétuel Secours de Cavaillon, le Sacré-Cœur des Cayes, Saint-Louis de Jérémie,

• ruines de Camp Gérard, habitations, sucreries, témoins matériels de notre lutte pour l’indépendance.

À cela s’ajoutent des pertes liées aux incendies, à l’insécurité, aux pillages : la chapelle de Milot, la résidence Cordasco, le Grand Hôtel Oloffson, …

Cette liste est loin d’être exhaustive. Elle est seulement révélatrice.

Ces destructions ne sont pas le fruit du hasard. Elles révèlent un système de menaces.

Les théories de Cesare Brandi nous apprennent à distinguer deux grands types d’atteintes :

• celles qui touchent la matière du bien : séismes, intempéries, corrosion, termites, instabilité structurelle ;

• celles qui touchent sa valeur : interventions inappropriées, falsifications, restaurations qui imitent au lieu d’assumer leur contemporanéité, effacement des strates historiques.

À cela s’ajoutent des menaces contextuelles tel l’urbanisation intrusive, processus d’extension urbaine qui pénètre de manière inappropriée ou agressive dans des espaces normalement destinés à l’agriculture, à la protection naturelles, paysagères, patrimoniales ou environnementales, sans cohérence avec les logiques d’aménagement et de zonage.

S’ajoute les carences de maintenance, des pressions économiques de toutes sortes, le manque de moyens financiers et, surtout, le manque de reconnaissance sociale et institutionnelle de la valeur de ces biens.

Une menace, ce n’est pas seulement un risque physique. C’est tout ce qui altère la possibilité de lire un bien pour ce qu’il est : un témoin historique et esthétique, porteur de sens.

Quand on détruit une maison, un cimetière, une fresque, on n’enlève pas seulement des pierres et des enduits. On fragilise aussi un récit.

•••

Je voudrais maintenant adresser un message à deux groupes essentiels :

En premier lieu, aux responsables actuels, qui décident des lois, des budgets, des priorités ;

Puis aux jeunes, qui voudraient se lancer dans la protection du patrimoine.

Nous parlons souvent de patrimoine, mais moins souvent de patrimonialisation.

Or, patrimonialiser, c’est un processus : identifier, documenter, attribuer des valeurs, protéger, transmettre. C’est une construction sociale et institutionnelle.

Un bien devient patrimoine lorsque la société tout entière lui reconnaît des valeurs : historiques, esthétiques, symboliques, scientifiques, identitaires.

Ce n’est pas automatique. Ce n’est pas seulement parce qu’un bâtiment est “vieux” qu’il est patrimonial. C’est parce qu’il est reconnu comme un témoin précieux, pour aujourd’hui et pour demain.

Mais chez nous, ce processus est particulièrement difficile. L’architecte haïtienne Christine Laraque l’a formulé ainsi :

« Nous avons hérité d’une histoire qui nous divise. » Mais, pire, je remanie : « nous avons hérité de plusieurs histoires qui nous divisent. »

Ces phrases me semblent fondamentales.

Comment bâtir un patrimoine commun quand nous n’avons pas encore une histoire suffisamment partagée ?

Comment classer, protéger, transmettre, si chaque groupe se reconnaît dans des récits différents, parfois antagonistes ?

C’est pourquoi je lance un appel aux historiens, aux chercheurs, aux enseignants :

• Continuez à travailler à une histoire d’Haïti dans laquelle le plus grand nombre possible d’Haïtiens se reconnaissent ;

• une histoire qui n’efface pas les conflits, ni les fractures, mais qui les pense, les documente, les met en perspective ;

• une histoire qui permette ensuite de dire : « ceci, nous voulons le garder, le protéger, parce que cela raconte ce que nous sommes. »

Aux jeunes architectes, aux étudiants, aux jeunes historiens, je voudrais dire ceci : ne vous découragez pas devant l’ampleur de la tâche.

Ce que vous entreprenez - documenter, restaurer, enseigner, alerter - peut paraître modeste à l’échelle des crises que traverse le pays, mais il est essentiel.

Essentiel, car Il est juste d’affirmer que le drame que traverse aujourd’hui la société haïtienne résulte de son manque de cohésion sociale, lui-même directement lié à l’absence d’une Histoire reconnue par tous et à la difficulté de patrimonialiser ce qui pourrait justement en constituer un fondement commun.

Ceci me permet de conclure en revenant à l’essentiel :

Le patrimoine n’est pas un luxe pour temps de prospérité. Ce n’est pas une fantaisie de spécialistes.

Le patrimoine, c’est ce qui empêche un peuple d’être entièrement livré à l’oubli.

Préserver un édifice, une maison, une place, une sucrerie, un fort, un cimetière, ce n’est pas simplement garder une belle façade. C’est affirmer : « Nous acceptons notre histoire, dans sa complexité, et nous la transmettons. »

Protéger notre patrimoine, c’est un acte de dignité.

•••

Je ne saurais terminer ces propos sans remercier mon ami et architecte de patrimoine, Philippe Châtelain, qui m’a accompagné durant plus de 25 ans dans cette lutte pour la sauvegarde et la mise en valeur de notre patrimoine. Avec lui j’ai fondé le Bulletin de l’ISPAN qui œuvrait dans cet effort de patrimonialisation de nos biens culturels.

Je tiens à féliciter Eddy Lubin qui reçoit également aujourd’hui le prix Albert Mangonès 2025. Eddy et moi avons fait des bouts de chemins passionnants et mémorables dans la découverte du patrimoine d’Haïti.

Je reçois donc ce Prix Albert Mangonès, non pas comme la conclusion d’un parcours, mais comme une invitation à poursuivre, sous d’autres formes, le même combat.

Et je souhaite que beaucoup de jeunes, dans cette salle ou ailleurs, reprennent le flambeau avec leurs propres méthodes, leur propre langage, mais avec la même exigence.

Je vous remercie.

Lire la suite